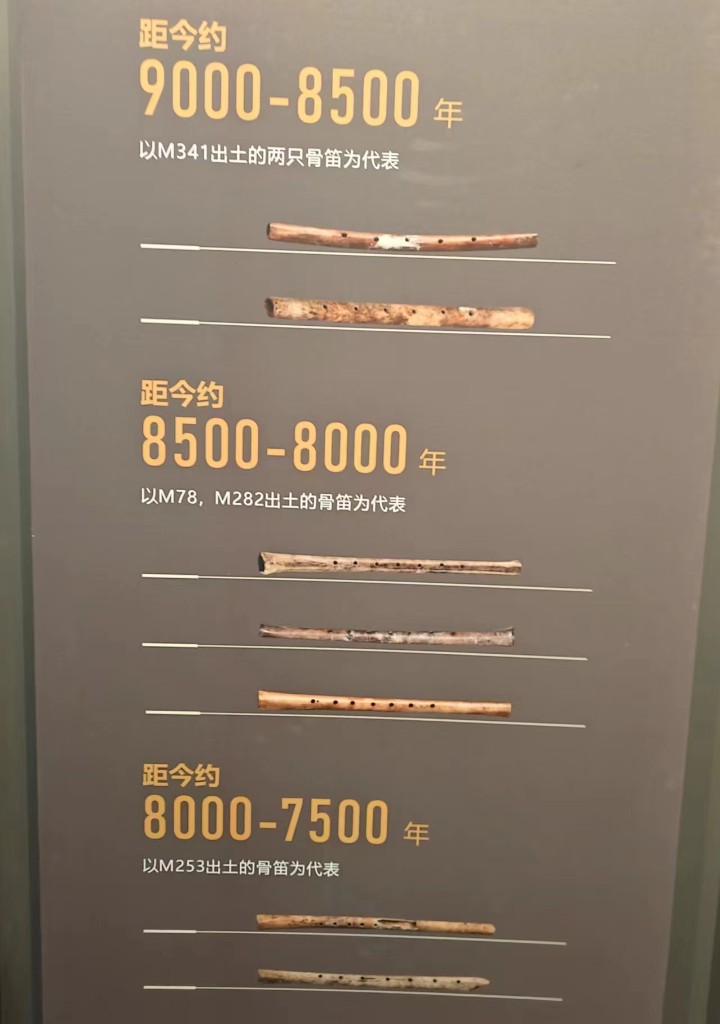

一支约20厘米长的七孔骨笛,收束了8000年时光,于贾湖之畔,奏响一段跨越千年岁月的华夏礼乐之曲。

出土于河南省漯河市舞阳县贾湖遗址的贾湖骨笛,推翻了中国七声音阶的“西来说”,也将中国音乐文明起源的时间提前到新石器时代前期。

学界、业界一致认为,贾湖骨笛的发现无疑是音乐考古史上最为重大的发现之一,初步显现中原地区古代音乐文明的曙光。

7月25日,顶端新闻记者实地探访漯河市舞阳县贾湖遗址博物馆,踏上这片先民曾经居住、生活的地方,向前追溯八千年时光,寻找华夏礼乐的源头。

漫步漯河市舞阳县贾湖遗址,在湖田相间处,一座博物馆临水而建:几个别致的圆形建筑错落有致并以廊道相连,房屋的墙体被处理成黄泥色,形同原始社会的一个聚落。

博物馆旁,栈道连接起几座复原的半地穴窝棚式、干阑式和平地起建式房屋。游客可穿行其中,实地感受贾湖先民的聚落生活。

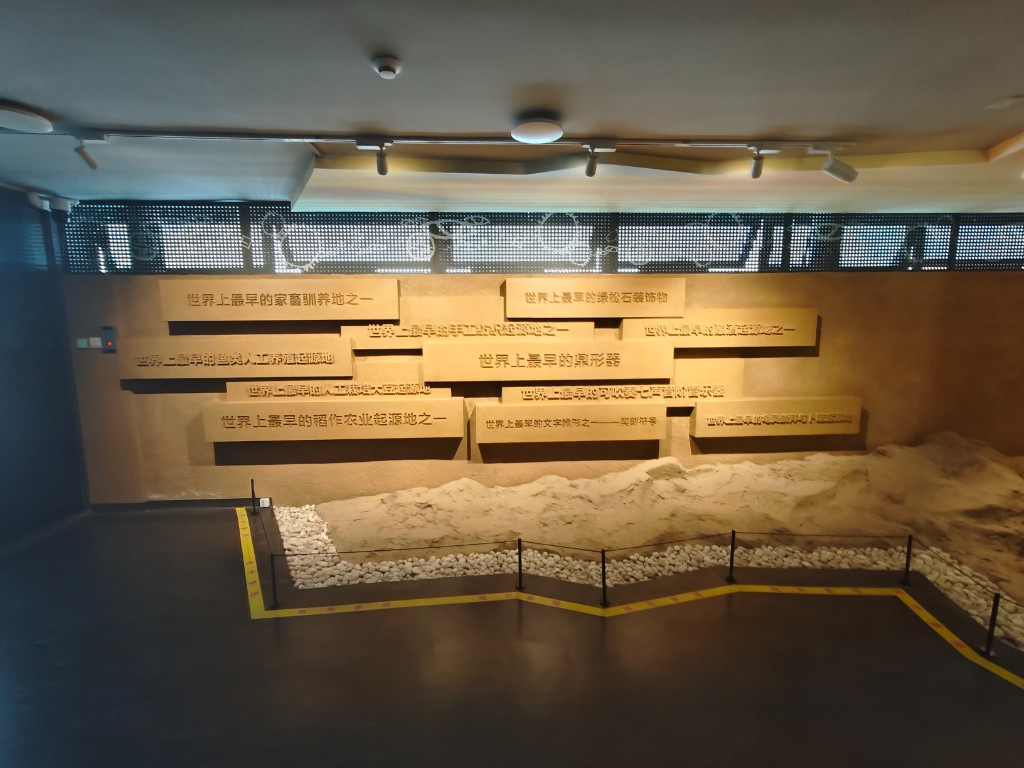

博物馆入门处,映入眼帘的是一堵墙壁,展示着贾湖遗址的“世界之最”——世界上最早的可吹奏七声音阶管乐器、世界上最早的文字雏形之一契刻符号、世界上最早的稻作农业起源地之一……中国考古学会理事长、中国社会科学院学部委员陈星灿说:“贾湖文化,中国史前文化的第一座高峰,中华文明的星火从这里点燃。”

九千年前,从伏牛山奔流而来的沙河,携带着各种沉积物,在这里淤积出地肥水美的广袤平原。

时光漫漶数千年,这些遗留下来的陶壶、石斧、骨镞、龟甲、绿松石饰……依然带着远古神秘的气息,记载着贾湖先民的生活日常,吸引着参观者驻足观赏。

数字光影技术与展厅立体的雕塑融为一体,生动展示了贾湖先民建造房屋、耕种稻谷、烧造陶器、打磨工具、渔猎畜牧等生产生活场景。

在贾湖遗址博物馆“骨笛”展厅,参观者可以看到更全面的出土骨笛展示,有器身刻满菱形纹饰的二孔骨笛,还有同一墓葬出土的雌雄笛。

正值暑假,顶端新闻记者发现有不少家长牵着孩子的手给他们讲述展板上的内容,也有些年龄稍大的孩子点击展台前的屏幕,全神贯注地观看演奏家使用出土骨笛吹奏《春江花月夜》、《沂蒙山小调》、《梁祝》等曲目的影像。

沉浸式的体验、骨笛与古笛的叠加,让数千年的时光碎片在此停驻。笛声悠扬,穿越了千年。

1986年5月,一次考古发掘活动中,沉睡了数千年的贾湖骨笛,出现在世人眼前。

时任河南考古所史前研究室副主任的张居中记得,那是贾湖遗址的第四次考古发掘。“当时,我们考古队在贾湖遗址第一次发现了3支‘骨笛’。”张居中向顶端新闻记者介绍,彼时作为主要负责人的他并没有想到,未来这一发现会引起举世瞩目!

如今已经成为中国著名考古学家、中国科学技术大学教授的张居中对贾湖骨笛的考古发掘现场记忆犹新。

“我们的考古人员、技工、民工猜测这是笛子或是箫。”张居中说,“可它既没有吹孔,也没有笛膜孔,就目前的初步观察,我认为还是按照考古学惯例命名的原则将其命名为‘穿孔骨管’。”

这类器物到底是不是乐器?如何吹奏?能发出什么样的声音?如何定名?带着疑惑,张居中先后于1986年8月,1987年8月、11月请音乐方面的专家和机构进行专业鉴定。

中国艺术研究院音乐研究所所长黄翔鹏、所长助理萧兴华和武汉音乐学院院长童忠良等国内顶级的音乐界专家,对贾湖遗址出土的“穿孔骨管”共同进行了测音研究,发现其音阶结构至少是六声音阶。

这个初步研究结果,连同贾湖遗址具有原始文字性质的甲骨契刻符号等重要考古发现一起,在1987年12月上旬“河南考古新发现新闻发布会”上向社会公布,产生了很大的反响。

“确定了是乐器,如何正名是另一个问题。鉴于当时有人提出贾湖骨笛的形状和吹奏方式类似河南民间的‘筹’,黄翔鹏先生认为,一个祖先有许多后代,不能以其中一个后代的名字为祖先命名,还是约定俗成,以‘骨笛’名之即可。”张居中表示,黄翔鹏的意见对当时来讲是研究的一个进步。

随着研究的深入,上海师范大学教授刘国正提出了一个多年研究和考证的观点:“贾湖骨笛并不是笛子,而应称之为‘贾湖骨龠’。”

顶端新闻记者梳理发现,据公开资料显示,1996年,刘正国在《音乐研究》上发表论文《笛乎 筹乎 龠乎——为贾湖遗址出土的骨质斜吹乐管考名》,从春秋战国时期中华礼乐文明的始祖“龠”失传之后,时隔2000多年,第一次为其正名。

随后,刘正国又出版《中国古龠考论》一书,对中国古龠的理论研究、乐器的考古出土、民间孑遗及乐管演奏艺术的开发等,进行了全面系统的考论,前所未有地揭示了一个失落久远的原生文化,匡正了当代学界对“龠”的一个误说,贯通了以考古出土贾湖“骨龠”为确证的华夏九千年音乐文明。

“目前,‘贾湖古笛’应为‘贾湖古龠’的观点得到越来越多的人认可。”张居中说。

“大家可能认为它就是个乐器,事实上它不仅仅是个乐器。”张居中告诉顶端新闻记者,从“贾湖古龠”的功能出发,作为乐器只是它相对简单的功能。

“它是礼制的载体,是中国礼乐文明的一个组成部分。”张居中拿一座编号为M282的墓葬同时出土有两支骨笛的考古发掘情况举例。

“同时,贾湖古龠也是一种了解气候变化的仪器,生活在大自然中的先民也会通过吹这类管子来了解气候变化。”张居中说道。《尚书•舜典》记载:“协时月正日,同律度量衡。”在古人的认识中,“时月正日”与度量衡是密切相关的,历代史书中的《律历志》将音律和历法放在一起。从该角度来理解,“贾湖古龠”也可能是了解气候变化的仪器和制定度量衡的标准器。

张居中表示,如果按乐器分又可以分为两种功能,第一种功能是与祖先、与神灵、与天地沟通对话,把人的意志传达给祖先和神灵;第二种是自娱功能,也就是现代人使用乐器抒发情感。

“贾湖古龠对于贾湖先民来说具备多用途、多功能,要比普通的乐器重要得多。”张居中说。

来源 | 顶端新闻

编辑 | 张芳

审核 | 刘晓燕

统筹 | 邢民杰